最近、チームのパフォーマンスを向上する方法の1つとして「ナレッジ共有」という概念が注目されています。

この記事では、ナレッジ共有の基本的な特徴やメリットを解説。さらに、より効果的にナレッジ共有を実現するために欠かせない、おすすめの社内ナレッジ共有ツールを10つ選んで紹介しています。

ナレッジ共有ツールとは?

「ナレッジ」とは、英語の「knowledge」つまり知識を意味する言葉です。しかし、ビジネス用語としては、会社の活動に役立てることのできる社員の知識や経験、ノウハウ、事例などを指す言葉として使われています。

個人が持つナレッジを社内全体で共有することができれば、知識の属人化を防ぎ、業務を効率化することができます。その手助けをするのが「ナレッジ共有ツール」です。

ナレッジ共有ツールは具体的に、

- ファイルの保管・共有

- 文書やマニュアルの作成

- プロジェクト管理

- タスク管理

などの機能を持ったテクノロジーのことを指します。

ナレッジ共有ツールのメリット

マニュアルや業務記録の管理・共有・保存などは、ほとんどの会社が行っているのではないかと思います。では、わざわざナレッジ共有ツールを導入するメリットはどこにあるのでしょうか?

業務の効率化

ナレッジ共有ツールを導入することで、ナレッジを一元管理することが可能になります。そうすることで、必要な情報を見つけたり、リサーチを行ったりする時間を短縮し、業務効率化を期待することができます。

組織としてのパフォーマンス向上

ナレッジ共有ツールを利用すれば、これまで個人が保有していたノウハウを組織全体で共有することが簡単になります。一部の人材のみではなく、組織全体のスキル向上が期待できますね。

属人化の防止

属人化とは、ナレッジが特定の個人に固まってしまっている状態を指します。属人化が進むと、その個人が退社したり異動したりするだけで、貴重なノウハウが失われ、業務に支障が出てしまうことも。

ナレッジ共有ツールを利用することで、属人化を防ぎ、人材育成や業務引継をより容易に行うことができるようになります。

ナレッジを分かりやすく記録

ナレッジ共有ツールは、単に情報を記録・共有するためだけのプラットフォームではありません。個人が感覚的に持っているナレッジを、誰にでも分かりやすいように表や図を利用して記録し、代々引き継がれていく貴重な財産を構築できるようになります。

社内ナレッジ共有ツールの選び方:ここに注目!

今日、ナレッジ共有ツールは様々なものが提供されており、どれを選べばいいのか迷っている人も多いかもしれません。各サービスにはそれぞれ特徴があるため、自分の会社のニーズをしっかりと把握して比較検討することが重要です。

以下では、ナレッジ共有ツールを選ぶ際に、特に考慮したい点を挙げました。

使いやすさ

社内全体で利用するなら、誰にとっても使いやすいツールであることが重要です。直観的で手軽に操作できるUIを備えており、テクノロジーに詳しくない社員でも混乱しないものを選べるとよいですね。

効率的な情報管理

ナレッジ共有ツールを見極めるうえで最も重要なのは、ナレッジをいかに効率的に管理・共有できるか、ということ。変更点をすぐに把握するために各バージョンの履歴を確認したり、レビューフローを利用してコンテンツを常に最新のものに保ったりすることができれば、ナレッジ共有をさらに効率化することができます。

パフォーマンス向上に役立つ機能

せっかくナレッジ共有ツールを導入するなら、単に情報を共有するだけでなく、組織全体のパフォーマンス向上に役立つ機能が備わっているものを選びたいところ。

例えば、

といった点に注目すると良いですね。

おすすめの社内ナレッジ共有ツール10選

では、上記で紹介した点に着目して、10のおすすめ社内ナレッジ共有ツールを見ていきましょう。有料のものだけでなく、フリーのツールも紹介しています。

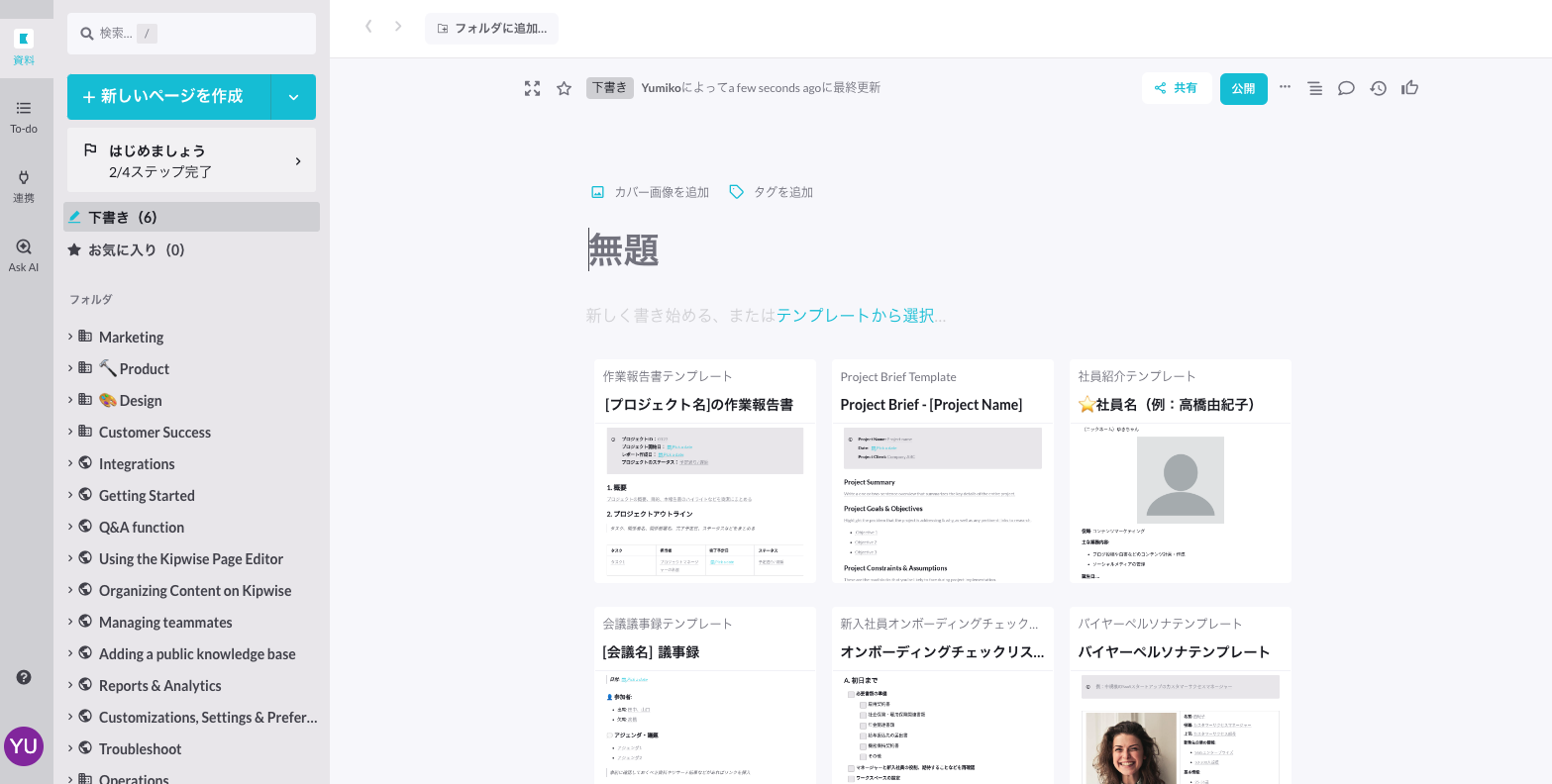

1. Kipwise - AI搭載、次世代の社内ナレッジ共有ツール

Kipwiseは、チームの知識を一箇所で管理し、共有するためのツールです。Slackを普段から使っているチームに特におすすめで、Slackから離れることなく社内Wiki(または社内マニュアル)の作成、編集、検索ができます。操作は直感的で、誰でも簡単に読みやすい社内ナレッジを構築できます。

Kipwiseの特徴

- 誰でも簡単に使える:Googleドキュメントのような使いやすさで、誰でも簡単にナレッジを作成・編集可能。

- AI機能:AIがSlack上で質問に答え、必要な情報を即座に提供。

- 強力な検索機能:全社のナレッジを素早く検索して見つけられます。

Slackとの統合:Slackとのシームレスな統合により、リアルタイムでの情報共有とコラボレーションが可能。- リーズナブルな価格設定:14日間の無料トライアルがあり、その後はユーザー1人あたり月額7ドル(最低ユーザー数は10人)で利用可能。

- 英語にも対応:日本語を母語としないメンバーがいても大丈夫!Kipwiseは日本語・英語のバイリンガル対応です。英語ページ。

価格: 14日間の無料トライアル有り、有料プランは月額1,100円から

SlackとKipwiseを統合して、どのように簡単にナレッジベースのページを作成できるのか、この動画で実際の操作を確認してみましょう!

今すぐKipwiseを無料で試して、効率的なナレッジ管理を体験しましょう。カード情報は要りません。

2. Confluence

Confluenceはリモートワークの時代に最適なチームのワークスペースです。場所を問わず、メンバーがどこからでもアクセスできるナレッジベースやプロジェクトにアクセスできます。また、様々なテンプレートが用意されているため、一から作成する必要がなく、チーム内で一貫性を維持するのも簡単です。

Confluenceを使えば、チーム内のコラボレーションを改善し、全てのメンバーが最大限に力を発揮できるようにナレッジを共有することが可能です。

Conflueneの特徴

- ドラッグ&ドロップの編集機能

- プロジェクトごとのスペース作成

- 他のAtlassianツールとの連携

- 初めて使う人には複雑に

価格: 無料プラン有り、有料プランは月額$4.89から

3. Notion

Notionはプロジェクト管理、ドキュメント共有、コラボレーション、メモ管理などを一括的に行えるワークスペースです。Notionのリアルタイムコラボレーとエディターは機能が充実しており、カンバン方式のリストやカレンダーなどを見やすく分かりやすく製作することが可能です。

単なる社内Wikiではなく、Trelloのようなプロジェクト・タスク管理ツールとしても使えるのが、Notionの特徴です。

- 柔軟なページレイアウト

- リアルタイムコラボレーション

- 多機能なウィジェット

- 色々な機能がありすぎて、初心者には使いづらい面も

価格: 無料プラン有り、有料プランは月額$9.50から

4. Notepm - シンプルなナレッジ共有ツール

Notepmは、シンプルなナレッジ共有ツールで、使いやすいインターフェースと簡単な操作性が特徴です。

特徴:

- 使いやすいインターフェース

- PDF/Excelファイル内検索

- 詳細なWiki分析機能

- AI機能がない

価格: 月額4,800円(8ユーザー)、月額15,000円(25ユーザー)など

5. Docbase - ナレッジ共有と文書管理ツール

Docbaseは、ナレッジ共有と文書管理を効率化するツールです。10,000以上の企業が利用しており、チーム内でのドキュメントの作成、共有、検索が簡単に行えます。

特徴:

- 直感的なインターフェース

- ドキュメントのバージョン管理

- 他のツールとの連携

- 低コストで導入可能

- シンプルな操作性

- AI機能がない

価格: 月額990円(3ユーザー)、月額9,900円(30ユーザー) など

6. Qast - 強力なナレッジ共有ツール

Qastは、60,000以上のユーザーを持つ強力なナレッジ共有ツールで、豊富なAI機能を提供します。複雑なナレッジ管理機能があります。

特徴:

- 高度な検索機能

- AIによる自動タグ生成

- 自動要約機能

- 強力なAI機能

- 使いやすいUI

- 価格情報が公開されていない

- 他のツールとの連携が未対応(予定はあり)

価格: 問い合わせベース

7. flouu - コラボレーションとナレッジ共有ツール

概要: flouuは、コラボレーションとナレッジ共有を効率化するツールです。リアルタイムの共同編集やタスク管理機能を備えています。

特徴:

- リアルタイム共同編集

- 低コストで導入可能

- AIが関連するWikiページを提案

- 機能が基本的であり、他の競合に比べてシンプル

価格: 月額660円/ユーザーから

まとめ

ナレッジ共有は、組織やチームの効率化と成長に不可欠なプロセスです。適切なナレッジ共有ツールを活用することで、情報の一貫性を保ち、迅速な問題解決やイノベーションを促進することができます。今回紹介したツールの中でも、Kipwiseは特に使いやすく強力な機能を持つため、ナレッジ共有ツールとして非常におすすめです。特にSlackとの強力な連携、AI機能、使いやすさ、透明な価格設定は他のツールにはない大きな魅力です。

さまざまなツールを比較検討した上で、自分のチームに合ったものを選べるといいですね。