「社内に情報が点在していて、必要な資料を見つけるのが大変…」

「テレワークの増加で、暗黙知の共有が難しくなっている…」

「ナレッジマネジメントの重要性はわかっているが、どう定着させればいいのか…」

このような課題をお持ちの企業は多いのではないでしょうか?

今回は、Web制作会社「Plan UK」様がKipwiseを活用してナレッジ管理を効率化した事例をご紹介します。

会社概要

- 会社名:Plan UK(株式会社プランユーケー)

- 事業内容:Web制作・CMS開発

- 社員数:17名(2025年2月時点)

- 拠点:大阪(ハイブリッド勤務)

- 使用ツール:Google Workspace、Slack、Kipwise

Plan UKは、大学生協や研究室、学会向けのウェブサイト制作を強みとする1996年創業のWeb制作会社です。自社開発のCMS「Informaker®️(インフォメーカー)」や「TransUP®️(トランスアップ)」を提供し、制作から運用まで一貫したサポートを行っています。

近年、リモートワークの増加により情報の分散が課題に。これを解決するため、ナレッジ管理ツールとしてKipwiseを導入しました。その経緯や導入後の変化について、代表の川崎様にお話を伺いました。

また、Plan UKはKipwiseを積極的に活用し、その魅力をnoteでも紹介してくださるなど、心強いユーザーの一社です。(Plan UKのnoteはこちら)

リモートワークで顕在化した、情報の分散と暗黙知の共有課題

川崎様:

「もともとうちは全員出社が基本で、オフィスにいれば必要な情報はすぐ手に入りました。特に情報が分散していると感じたことはなかったですね。

ところが、2020年の春に日本で緊急事態宣言が出て、急遽全員リモートワーク中心に切り替えることになりました。もともとリモートワークを想定していなかったので、情報管理の仕組みが整っていなかったんです。

まず問題になったのが、情報がバラバラで探すのが大変。GoogleドライブやSlackのチャンネルなど、あちこちにファイルやリンクが点在していて、必要な情報にすぐたどり着けなくなりました。

もう一つの大きな課題が、暗黙知が共有されなくなったことです。オフィスなら、ちょっとした雑談の中で業務のコツを学んだり、周りの人の仕事ぶりを見ながら吸収できることがたくさんあります。でも、リモート環境ではそれが難しく、個々の知識が閉じてしまう。特に新しく入社した社員は、困ることが多かったですね。

情報の分散と暗黙知の共有、この2つを解決するために、情報を一元化し、知識が循環する仕組みを作る必要があると考えました。」

Kipwise導入の決め手:SlackやGoogle Workspaceとの相性

— いろいろなツールを検討されたと思うのですが、最終的にKipwiseを選んだ理由は?

川崎様:「いくつか試しましたね。最後までKipwiseととある日本企業の2つが残りました。国産ツールの方が、馴染みやすいんじゃないかという意見もあったんですが、最終的にはKipwiseにしました。」

— 決め手になったポイントは?

川崎様:「いくつかありますが、特に大きかったのは以下の3つです。」

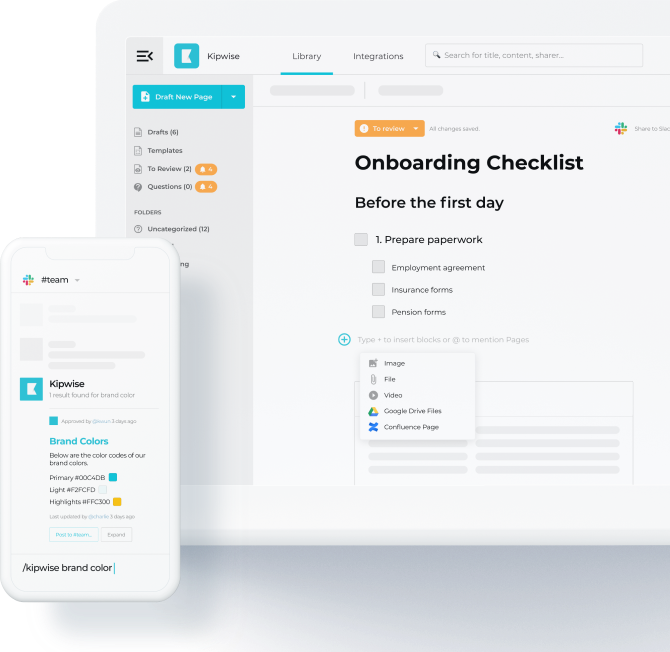

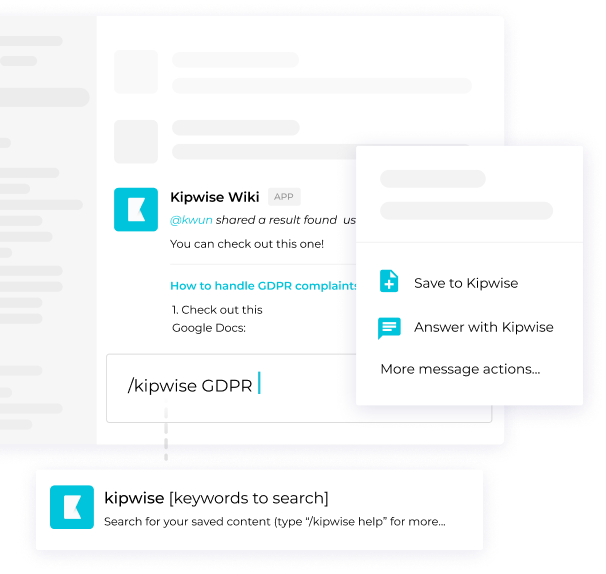

- Slackとの連携がスムーズ

「うちはSlackがメインのコミュニケーションツールなので、Slack内から検索できるのは大きかったですね。結果的に今はKipwiseのウェブポータルを中心に使っていますが、当時の決め手の一つでした。」 - Google Workspaceとの相性の良さ

「うちはGoogle Workspaceを使っているので、GoogleドキュメントのプレビューがKipwise内で見られるのは便利です。」 - FAQサイトの公開機能

「お客様からの問い合わせが多いので、社内用ナレッジを整理しながら、そのままFAQサイトとして公開できるのはすごく助かりました。実際、今でもうちのサイトのFAQページはKipwiseで管理しています。」

「まずKipwiseを見る」が習慣に

川崎様:

「導入後、一番変わったのは『まずKipwiseを見る』というのが社内の習慣になったことですね。

Kipwiseを導入してからは、社内の基本情報やマニュアル、業務のノウハウがすべて一元化されたので、検索すればすぐに必要な情報にたどり着けるようになりました。『あれってどこにあったっけ?』という混乱がなくなったのは大きいですね。」

— それによって、社内の情報共有の流れも変わりましたか?

「はい、それまで何となくGoogleドキュメントに書いて、それをSlackで共有していたんですが、今では『まずKipwiseに書く』というルールが定着しました。ドキュメントの整理が自然と進み、情報の更新もスムーズになりましたね。

また、Kipwiseにはページごとの更新履歴やコメント機能があるので、誰がどこを修正したのかが分かりやすくなりました。特にリモートワークのメンバーにとっては、社内の変化がリアルタイムで把握できるようになったのが大きいです。」

— 新しく入社したメンバーにとっても役立っていますか?

「そうですね。以前は、新人が業務の流れをつかむまでに時間がかかっていたんですが、今は『このページを読めばOK』という形で情報を渡せるので、オンボーディングがかなりスムーズになりました。」

— 特に気に入っているKipwiseの機能はありますか?

「いくつかありますが、一つはGoogle Workspaceとの相性の良さですね。うちはGoogleドキュメントをよく使うので、Kipwise上でインライン表示できるのは便利です。

もう一つは、ダッシュボードで更新情報がすぐに確認できること。しばらくログインしていなかったメンバーも『最近どんな情報が追加・更新されたのか』を簡単に把握できます。情報が常に最新の状態に保たれるのも助かっています。

それから、コメント機能もよく使っています。例えば『この情報はもう古いんじゃない?』といったフィードバックを直接ページに残せるので、情報の鮮度を保ちやすくなりましたね。」

— 社内での利用頻度はどのくらいですか?

「編集頻度はそこまで高くないですが、閲覧はほぼ毎日ですね。Kipwiseは『更新する場』というよりも『調べる場』としての役割が強いので、何か分からないことがあれば、とりあえずKipwiseを開くという流れになっています。

実際、最近のアクティビティを見ても、業務ガイドラインやネットワーク関連の情報、有給の取り方など、頻繁に参照されているページが多いですね。社内のルールや業務マニュアルがKipwiseに集約されたことで、迷うことが減り、効率が上がったと感じています。」

— フォルダ分けや整理の工夫はされていますか?

「もともと社内である程度の分類はできていたので、その流れをKipwiseでも踏襲しました。ただ、使っていくうちに改善の余地も出てきたので、定期的に整理しながら運用しています。」

みんなが『これは便利だ』と実感できたから、移行はスムーズ

— 最初の情報移行はスムーズに進みましたか?

川崎様:

「最初は手間がかかるんじゃないかと思っていましたが、意外とスムーズに移行できました。

むしろ、今までバラバラに存在していた情報を整理して、必要なものをすぐに見つけられるようになったことで、『これは便利だ』とみんなが実感したんです。最初に移行したのは、ウェブ制作ガイドライン、就業規則、テレワークのルールなど、日常的に必要な情報でした。これらをKipwiseにまとめたことで、社員が毎日見るようになり、自然と定着していきました。

また、移行作業は、一気にやることが大切だと思いました。ダラダラと進めると、誰も習慣化できないので、短期間で集中して移行しました。」

— ナレッジセンターでよくある問題として、新しいツールを導入しても、結局Slack等で直接共有されてしまい、更新されないということがあります。それについてはどうでしたか?

「うちでは『生き続ける情報は必ずKipwiseに記録する』というルールを決めたので、プロジェクト単位で一時的に必要なドキュメントはGoogleドライブで管理することもありますが、会社全体で参照する情報はKipwiseに集約するというルールを徹底しています。」

— 結果的に、後戻りすることなく運用できているんですね。

「はい、利便性を実感できたからこそ、定着したんだと思います。結局、どんなに機能性の高いツールを導入しても、社員が『面倒だな』と感じたら使われないんですよね。

Kipwiseは『ここを見たほうが早い』という状態になったので、自然と使われるようになりました。一度それが当たり前になると、もう後戻りすることはないですね。」

ナレッジ管理、成功の秘訣

— 最後に、他の企業様に向けて、ナレッジ管理のコツなどあれば教えていただきたいです。

ナレッジ管理を定着させるために

「チームが『書くことの価値』を実感することが大事。だからこそ、最初に移行する情報は『全員が必ず使うもの』にしました。例えば、業務マニュアルや休暇申請の手順などですね。

こういう情報は日常的に必要なので、Kipwiseを開く機会が増える。すると、みんな自然と『ここに書けばいいんだな』と理解するようになります。

最初の3か月間は特に意識して、『それ、Kipwiseに書いた?』『Kipwiseで検索した?』と声をかけるようにしました。そうすると、次第に習慣化されて、気づいたら当たり前のように活用されるようになっていました。」

正確性を保つための工夫

「ナレッジ管理でよくある課題が、『情報の正確性をどう維持するか』ということですが、最初から完璧を求めるより、気づいたら直す運用のほうが現実的だと思っています。

うちの場合、各部署のリーダーがそれぞれの書類を管理しています。でも、細かい間違いが出るのは避けられません。だから、誤りを見つけたら、すぐに修正する。これが一番シンプルで効果的ですね。

もちろん、就業規則のような法的に重要なドキュメントは厳密に管理していますが、ノウハウや業務のコツに関しては、そこまで厳しくしなくても問題ないと考えています。」

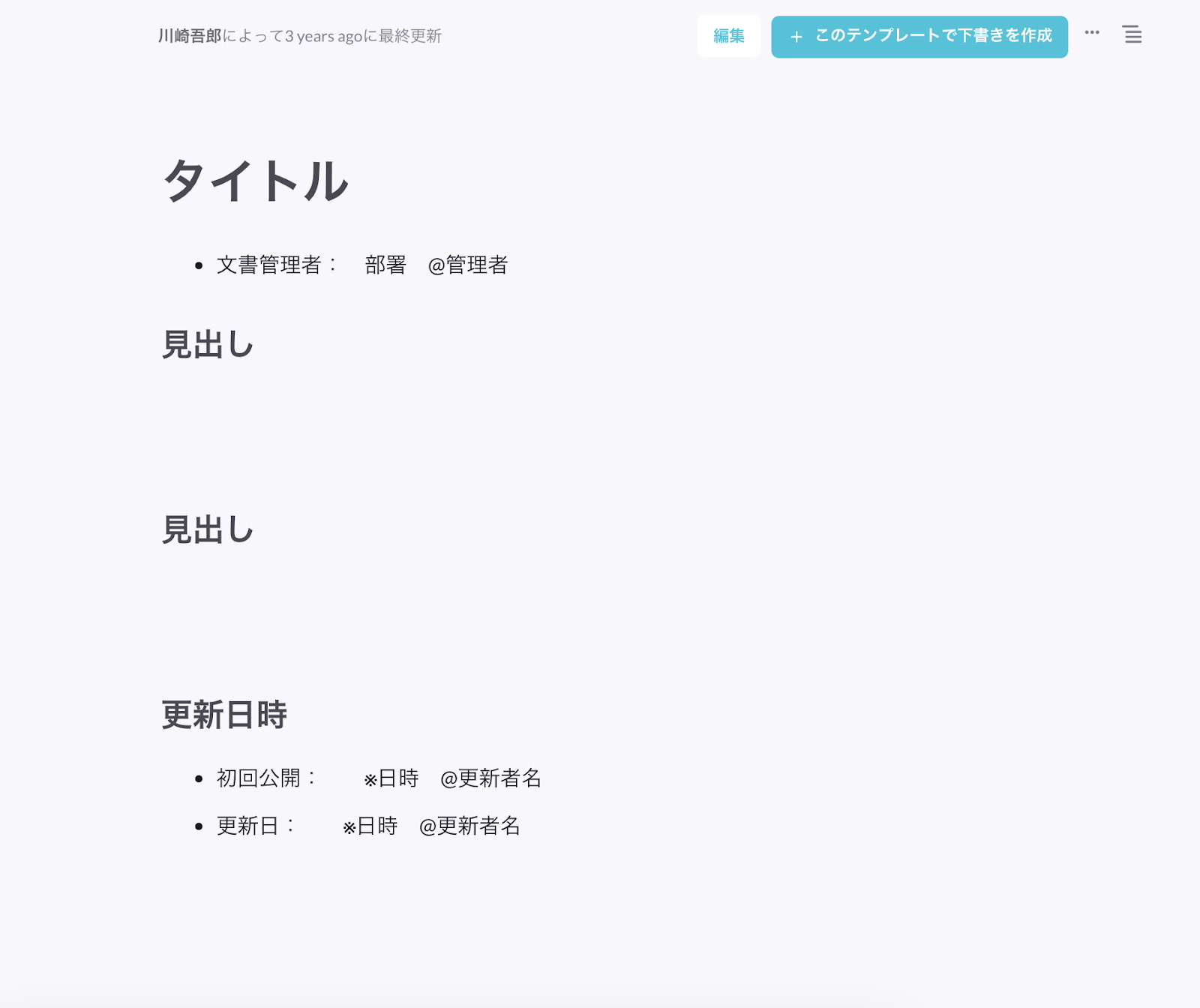

書くハードルを下げるテンプレート

「正直なところ、みんなナレッジを積極的に書こうとは思わないのが普通です。だから、できるだけ書くハードルを下げる工夫が必要です。

うちでは、シンプルなテンプレートを用意して、ゼロから書き始める負担を減らしました。タイトル、文書責任者、見出し、更新日だけの簡単なフォーマットにして、『これに沿って書けばOK』という形にしています。

もうひとつ、検索性を向上させるためにタグの工夫もしています。例えば、社内では『シェアディスク』と呼んでいるものが、一般的には『NAS』と言われることもある。そこで、『シェアディスク』というタイトルに加えて、タグに『NAS』を追加することで、検索の揺らぎをカバーするんです。」

まとめ

Plan UKでは、Kipwiseの導入を通じて、情報が分散しがちなリモートワーク環境でも「まずKipwiseを見れば解決する」という考えが社内に根付きました。これにより、社員同士の質問の手間が減り、業務の自己解決力が大幅に向上。

特に注目すべきなのは、「利便性を実感したからこそ、定着した」 という点です。最初に「全員が必ず使う情報」を移行し、定着するまで意識的に声をかけ続けたことで、徐々にKipwiseが業務の中心に。さらに、テンプレートやタグの工夫、適度に柔軟な運用ルールを取り入れることで、ナレッジの更新や整理がスムーズに進む環境を整えました。

今回のインタビューでは、単なるツールの活用法にとどまらず、ナレッジ管理が企業文化として根付くまでのリアルなプロセスをお聞きすることができました。

川崎様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました!今後も、Plan UKのさらなる発展を楽しみにしております!

Kipwiseで、チームのナレッジ管理をもっとシンプルに!

Plan UKのように、情報の分散や共有の課題を解決し、業務の自己解決力を向上させませんか?

今すぐ無料でKipwiseをお試しいただけます!

👉Kipwise無料サインアップはこちら(カード登録不要)