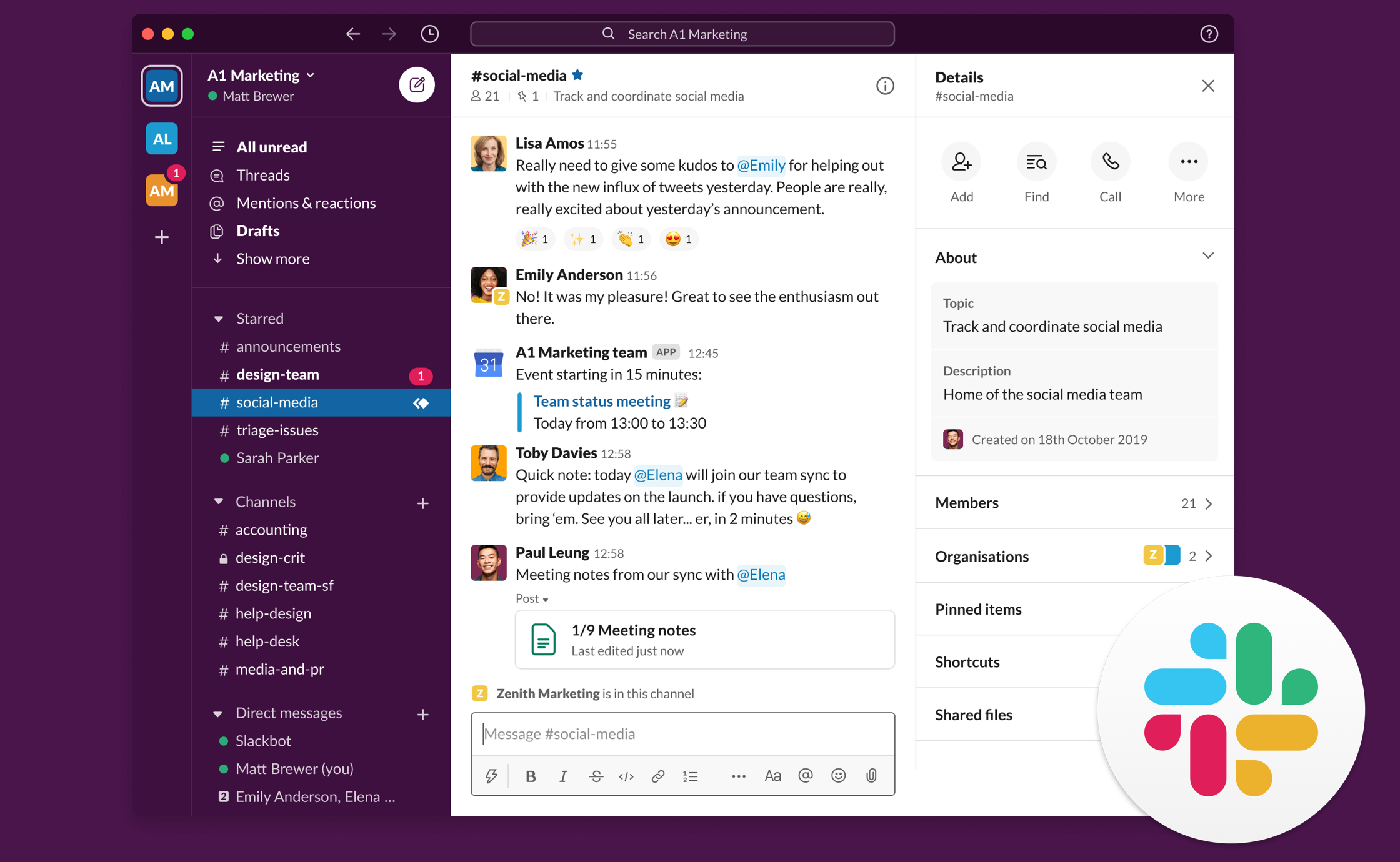

仕事用のチャットツールとしてSlackを使っているチームは多いかと思います。インスタントメッセージで簡単に素早く情報をやり取りできるため、リモートワークでもコミュニケーションが取りやすいのがSlackの特徴です。

しかし、Slackは情報を保存・検索することが難しいのが難点です。そのため、社内の情報やナレッジを集積するのには向いていません。

そこで、この記事ではSlackと統合して使うことのできる社内Wikiツールを紹介します。これらのツールを使うことで、チーム内のナレッジ共有を円滑化することができます。

Slackを使ったナレッジ管理はここが難しい

コミュニケーションツールとしては非常に有能なSlackですが、情報管理やナレッジ共有にはあまり向いているとは言えません。Slackを使ったナレッジ管理には、次のような難点があります。

情報が流れていってしまう

Slackのチャット機能は、新しい発言やコメントが下部に表示され、古いものはどんどん上へと流れていってしまいます。そのため、後から必要な情報を探そうとすると、チャットを遡る必要があり、なかなか見つけることができません。

また、Slackには必要な情報を保存する機能もあまり備わっていないため、情報をまとめるのが非常に難しくなっています。

情報を見落としがち

Slackは多数のメンバーが参加してコミュニケーションを取ることができる点が魅力的ですが、反対に参加人数が多すぎて自分にとって重要な情報を見落としてしまう、という難点があります。

また、自分が参加するスレッドの数が増えていくと、メッセージやファイルを見落としがちになります。Slackには相手を指定するメンション機能もありますが、多用するとどれが重要なメッセージなのか混乱してしまうことも。

気軽にコミュニケーションが取れるSlackですが、特に重要な情報や保存しておきたいナレッジ・ノウハウの共有には不向きです。

必要な情報の検索が難しい

Slackには検索機能が備わっているものの、あまり強力なものではありません。例えば複数のスレッドの内容を同時に検索したり、添付ファイルの内容も検索に含めたりといったことはできません。

また、Slackではショートコードを使って情報を検索することも可能ですが、あまりテクノロジーに詳しくないメンバーには使いにくいと言えます。

社内WikiツールでSlackの情報管理を円滑化しよう

チャットツールであるSlackは、社内で気軽にコミュニケーションを取り合い、協調性を高めるのに最適なプラットフォームであるといえます。しかし、上記でも見てきた通り、情報の保存や整理、共有などには向いていません。

そのため、Slack自体をナレッジベースとして使うことは難しく、重要情報を保存し整理できるツールが必要になってきます。Slackと合わせて社内Wikiなどのナレッジ管理ツールを使うことで、

- Slack内の重要情報をまとめて保存・整理

- 必要な情報を簡単に素早く検索

- 重要情報の見落としがないよう共有

- 代々引き継がれていくナレッジベースを構築

- チーム内の情報共有を円滑化

することができるようになります。

Slack統合におすすめのナレッジ共有ツール5選

以下では、Slackと統合して利用するのにおすすめのナレッジ共有ツールを5つ紹介します。使い慣れたSlackはそのまま使い続けることのできるよう、どれも簡単にSlackとのインテグレーションが可能なものを集めました。

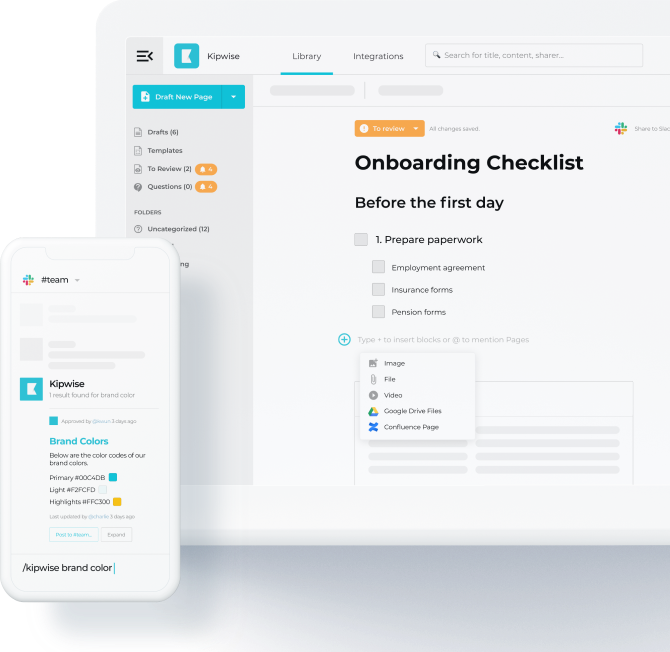

Kipwise

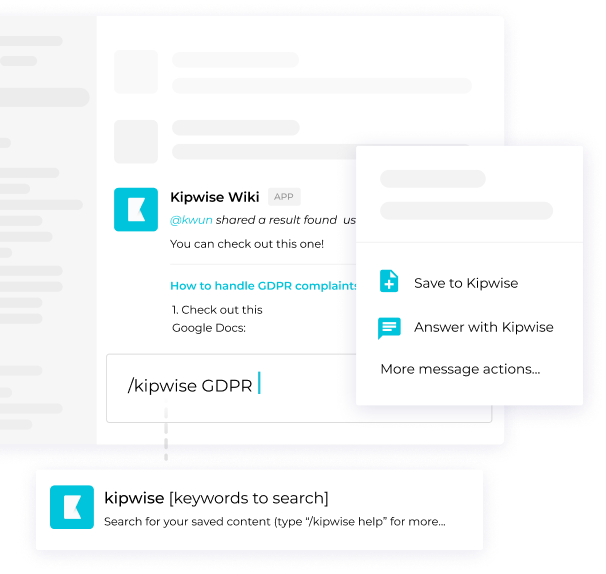

Kipwiseは数あるナレッジ共有ツールの中でも、最もシームレスにSlackと統合できるのがKiowiseです。エストニア生まれの社内WikiツールKipwiseを使うことで、Slackを離れることなく簡単にナレッジベースを構築することができます。

例えば、便利なスラッシュコマンドを使ってSlackを直接検索することが可能。また、Slackショートカットを利用してSlackメッセージをKipwiseに保存することができます。チームメンバーから質問を受けたら、Kipwiseの内容を使ってすぐに返信。Kipwise上に新しいコンテンツが追加された場合は、Slack上で通知が届くため、重要な情報を見逃すことがありません。

もちろん、Slack統合の他にも便利な機能が満載です。リアルタイムコラボレートエディターを使えば、複数人数でドキュメントを同時編集可能。Chrome拡張機能もあるため、ウェブアプリを離れることなくナレッジベースにアクセスできます。

Kipwiseなら、コンテンツが常に最新かつ正確なものであることを保証するために、コンテンツレビュープロセスを採用しており、適切なレビューアを指定することができます。また、コンテンツを「要確認」に指定すると、メンバーはアラートを受信。確認漏れを防ぎます。

価格:ユーザーあたり月額3ドル~のプラン

Confluence

Confluenceはコラボレーションを改善し、全ての社員がポテンシャルを発揮できるようにナレッジを共有することが可能にすることを目標としています。

Confluenceを使うことで、チームメンバーは場所を問わずナレッジベースやプロジェクトにアクセスできるため、リモートワークの時代に最適です。また、様々なテンプレートが用意されており、一から作成する必要がなく、チーム内で一貫性を維持するのも簡単です。

Slackと統合して利用することで、Slackでアップデート通知を受け取ったり、いいね!やコメント返信などを簡単に行うことができるようになります。

価格:フリーミアム、ユーザーあたり月額5ドル~のプラン

Guru

Guruは包括的なナレッジマネジメントプラットフォームです。SlackやChromeとのインテグレーション機能が充実しており、ワークフローを乱すことなくスムーズに情報にアクセスできるようになります。

GuruとSlackを合わせて使うことで、情報を簡単に検索、保存、カテゴライズ、共有、そして編集することができるようになります。社内の情報共有が効率化するはずです。

また、GuruではAIを使ってナレッジマネジメントの過程の一部を自動化することも可能。社内Wikiの作成にかかる時間を節約し、より効果的なナレッジ共有が期待できます。

価格:フリーミアム、ユーザーあたり月額14ドル~のプラン

Slab

Slabは、現代のワークプレイスに最適なナレッジハブです。 Slabは、ドキュメントだけでなく学習行程そのものの共有を可能にし、チームが潜在能力を最大限に発揮できるように支援します。また、 リアルタイムコラボレーションをサポートするエディターを提供しているため、チームは同じドキュメントを同時に編集できます。

SlabはSlackだけでなく、GitHub、G Suiteなどのツールとも統合可能。チームが使用している他のツールとシームレスに連携するナレッジベースを簡単に構築できます。

価格:最初の10ユーザーは40ドル~、その後はユーザーあたり月額8ドル~のプラン

Tettra

Tettraは特にQ&Aにフォーカスした社内Wikiツールです。Tettraを使うことで、チーム内で同じ質問が繰り返されることを防ぎ、作業を効率化することができます。

SlackとTettraを統合すると、Slack上の質問に対してSlackを離れることなく回答することが可能になります。また、各分野の専門家を指定することで、「誰に聞けばいいのか分からない」という状態をなくすことができます。

価格:フリーミアム、ユーザーあたり月額10ドル~のプラン

まとめ:KipwiseでSlackを最大限に活用し、効率的なナレッジ管理を実現

Slackはチーム内のコミュニケーションを効率化するための強力なツールですが、その一方で情報の整理やナレッジの蓄積には限界があります。そこで、Slackとシームレスに連携できるナレッジ管理ツールを活用することで、Slackの弱点を補い、チームの生産性をさらに向上させることが可能です。

Kipwiseは、Slackと統合して使うことで、普段のコミュニケーションを中断することなく、重要な情報を一箇所に集約し、スムーズに検索・共有できる社内Wikiツールです。Kipwiseの特徴的な機能を活用すれば、Slackの会話から直接ナレッジベースを構築し、必要な情報を瞬時に取り出すことができます。また、Slack上での質問にAIが自動回答することで、迅速な問題解決をサポートし、チーム全体の効率を高めます。

Kipwiseの導入により、以下のようなメリットが得られます:

- ナレッジの一元管理:Slack内の情報を簡単に検索・保存し、チーム全体で共有可能

- AIによる自動回答:質問への回答がスムーズになり、メンバー同士の問い合わせが減少

- 社内マニュアルの効率的な作成:直感的なUIで、誰でも簡単にナレッジを作成・更新

Kipwiseの無料トライアルで、ナレッジ管理をもっと簡単に

今なら、Kipwiseの14日間無料トライアルが利用可能です。Slackとの統合により、日常業務を効率化し、チームのナレッジ管理を最適化してみませんか?カード情報は不要ですので、気軽にお試しください。

今すぐKipwiseを試す - 効率的なナレッジ管理で、チームの成長をサポートしましょう。